| | | |  |

| 4年生の教室です。ここに今年は24人が在籍中です。ちょうど算数の概数計算の授業が行われていました。日本の小学生と同じように、答えが分かると我先にと手を上げて発表していました。 | | | | この教室担当の教諭です。教師暦30年以上のベテランで、生徒からの信頼も厚く、クラスは活気で満ちていました。生徒を集中させるために、先生独自の、この教室特有の工夫が施されていますので、このあとその一部をご紹介します。 |

| | | | | |

| | | |  |

| 日本のように机が前から順番に列になっているのではなく、このようなグループ形式が基本のようです。どの授業もこの座席の形態で行い、授業によっては、グループでの活発な討論が行われます。 | | | | 制服や決まった形状のランドセル、給食エプロン、体操服等はありません。生徒個々が自分の必要な荷物を好きな形状のバッグに詰めて持ってくるといった感じです。髪型も自由で、金髪の毛先を緑に染めている男の子もいました。これらは個性と受け取られるようです。 |

| | | | | |

| | | |  |

| 水筒は家から持参しますが、中身が無くなると、児童達はこの水道から水を補給します。雪解けのキレイな水から作られる水道水は、この地域では普通に飲まれていました。 | | | | 自分の名前が書かれた机の上には、水筒があり、授業中であっても、飲む事はもちろん、席を立って補給することも可。また、ノートを使っている子もいれば、この子のように小さいホワイトボードを用いて、その都度消しながら使っている子もおり、何でも任されている印象でした。 |

| | | | | |

| | | |  |

| クラスの中には、他の児童とは違う椅子に座る何人かがいました。それらの椅子は、クラスの真ん中に設けられていましたが、担当教諭のアイデアで、前日奉仕をした児童2人に1日特権として座る事が許されているものだそうです。 | | | | また、クラス前方にも他とは違う椅子がありました。これらは、クラスで発表が上手だった人や一生懸命頑張ったと先生に認められた週間MVP児童2人が、1週間座る事を許され、特等席で授業が受けられます。座席に座った人は、椅子にサインをし、学年末にサインが最も多い人にそれぞれ贈呈されるそうです。 |

| | | | | |

| | | |  |

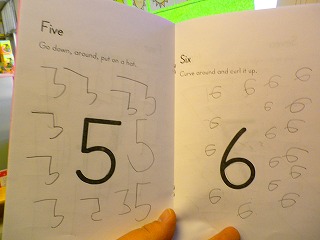

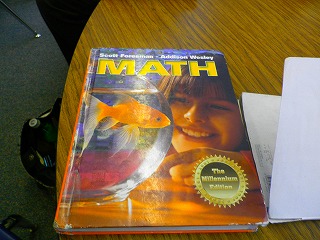

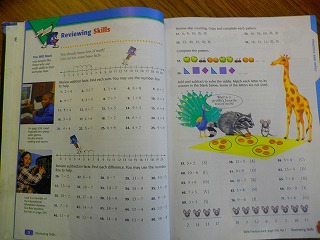

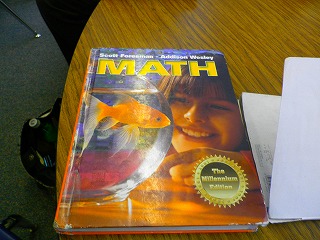

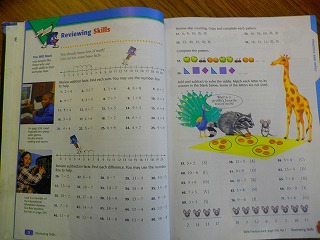

| 今日実際に使われていた、算数の教科書を見せていただきました。重圧なハードカバーのこの本を見て、教科書っていうより図鑑?って感じでした。 | | | | 日本の教科書よりも遥かに分厚く、ページは何と570ページをこえています。挿絵やイラスト、写真などが豊富で、これも飽きさせない工夫でしょうか。これを一年かけて使用するそうです。 |

| | | | | |

| | | |  |

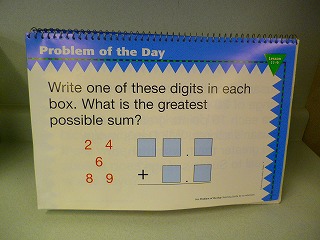

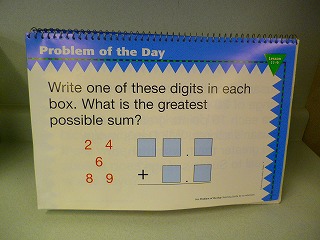

| 「今日の問題」と書かれた本が、横のキャビネットの上にたてられていました。算数の時間の初めに、毎回ちがった問題をするそうです。ちなみにこの問題を直訳すると、「それぞれの四角の中に次の数字を当てはめましょう。どういう組み合わせで、和を最大にできますか?」ということになります。日本では、あまり見かけない設問方式ですね。こちらでも4年生が解答できるくらいのレベルでしょうか? | | | | 生徒の作品です。生徒の作品を展示するのは、日本もアメリカでも同じですね。針で通す直線的な糸で表現した作品。4年生の作品にしては、とても芸が細かく見事でした。 |

| | | | | |

| | | |  |

| 教室だけでなく、教室に通じる廊下のあちこちにも、生徒の作品が展示されていました。 | | | | お昼ごはんを食べるカフェテリアです。生徒はここで2ドル払って日替わりのおかずをトレーにのせてもらい食べられます。ちなみに持ち込みも可。右に見える青っぽい大きな壁は開閉式で、これと同じサイズの部屋が奥にもう一つあり、普段はそちらを体育館として使用しているそうです。そちらには、ステージもありました。2つの部屋あわせて、標準的な日本の小学校の体育館と同じくらいの広さでした。 |

| | | | | |

| | | |  |

| 図書室です。日本の図書室と同様に本を閲覧したり、借りて帰ったりできます。 | | | | 図書室に併設する書庫です。ここには本のレベルごとにA(簡単)~Z(難しい)の26段階で本が分類されていました。教師は児童個々がどのレベルの本を理解できるかを細かくチェックし、その情報を親に知らせ、双方が子どもの状況を知る重要な手がかりとしています。日本の学校に比べ、アメリカでは、評価の根拠をより明確にしているように感じました。 |